요즘들어 집 근처에 자주가는 카페가 있다.

적당히 사람이 없고, 조용하고 전체적인 조명이 따뜻한 파스텔톤이라 마음이 편하다. 창밖을 향해 앉아 있다보면 유리문 바깥에 고양이가 얼쩡거릴때가 있다. 흰 털에 새까만 얼룩을 엎지른듯한 냥이는 꼭 유리문 옆에 자리를 잡고 앉아 털손질을 하거나 길가는 사람들을 구경한다. 문 바로 옆이라 다른 고양이들 처럼 들어올 법도 한데 들어오지 않고 선을 지킨다. 이 가게의 방침인지 그 고양이의 방침인지는 알 수 없지만 ‘너는 손님, 나는 고양이’ 같은 당당함이 느껴지기도 한다.

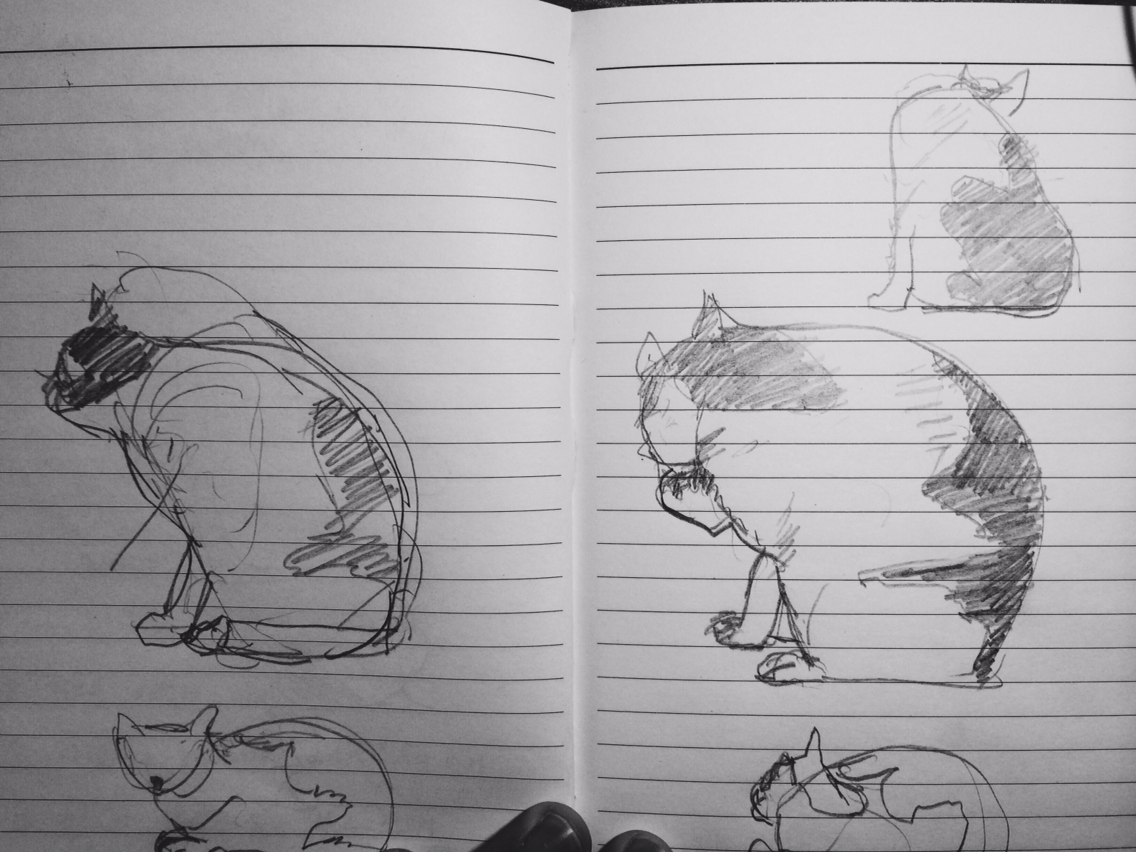

하도 시야안에서 얼쩡대길래 그려보았다. 몸통은 그리기 쉬우나 고개가 너무나 빠르게 움직여 머리와 손을 그리기가 힘들었다. 이쪽손 저쪽손 핥으랴 부시럭거리는 소리에 신경쓰라, 지나가는 사람 쫒으랴. 고양이는 정말 예민한 동물이구나 싶다. 오랜만에 연필로 그려봐서 그런지 재밌다. 역시 그리기에는 살아 움직이는게 좋다. 사람이든 동물이든, 얼굴이던 몸이건, 그리기가 쉬우면서 쉽지않고, 재밌다.